はじめに

キャリアコンサルタントに転職して就労支援(相談業務)に携わる中で、メンタル不調が原因で休職し、復職できるのか、それとも転職したほうがいいのかなど、今後の仕事についてどうしたらいいのか相談を受けることがあります。

キャリアカウンセラーは医療従事者ではないのでメンタル不調の治療をすることはできませんが、相談者の悩みについて次のようなサポートができると考えています。

①相談者の状況や立場を理解して、心理的にサポートする

②相談者の不安や悩み(今後の仕事や生活など)について一緒に考える

③復職・転職のための課題を検討して、解決策を一緒に考える

④相談者の意思決定と解決策の実行をサポートする

企業では、従業員に対するストレスチェックの実施など、メンタルヘルス対策への取り組みが進んできてはいるものの、依然としてメンタル不調によって悩みを抱えて困っている人は多いようです。

働いている人が罹患するメンタル疾患の代表的ものとして「うつ病」が知られていますが、近年では「適応障害」の診断を受ける人も増えているようです。

この適応障害について、ここで一緒に考えてみたいと思います。

ここからは、

・浅井逸郎先生の監修 2021『心のお医者さんに聞いてみよう 「適応障害」ってどんな病気?』 初版 大和出版

・浅井逸郎先生の監修 2022『心のお医者さんに聞いてみよう 我が子、夫、妻・・・。大切な家族が「適応障害」と診断されたとき読む本』 初版 大和出版

を参考にしながら考えていきたいと思います。

適応障害を正しく理解する

近年、適応障害という疾患名をよく聞くようになってきました。

簡単に説明すると、「特定のストレスの原因に反応して、気分や行動に不調が現れ、日常生活に支障が出ている状態」となります。

厚生労働省の委託により、日本産業カウンセラー協会が受託して開設している「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』」では、適応障害を次のように説明しています。

【適応障害】

環境変化によるストレスが個人の順応力を越えた時に生じる情緒面および行動面の不調です。うつ病など他の精神疾患の診断がつくには至っていない状態です。薬物療法も行われますが、環境調整、環境に慣れること、個人の順応力が増えることなどが状態の回復に重要です。

この説明の中で、私たちが誤解してはいけない部分があります。青色の下線を引いた「うつ病など他の精神疾患の診断がつくには至っていない状態」という部分です。精神科医が診断時に用いる国際基準DSM-5の中に、「他の精神障害の診断基準を満たしていないこと」という要件項目があり、それをわかりやすく説明するとこのような表現になるものと思われます。

医療従事者ではない私たちが、「うつ病まで進んでいないものが適応障害」、「適応障害はうつ病より軽い」と考えてしまいがちなのは、診断基準に対する誤った解釈をしてしまっているのかもしれません。適応障害であっても、うつ病と同様に自殺念慮などが生じることもあるようですから、誤った解釈は避けなければなりません。

「適応障害は、決してうつ病より軽い疾患ではない」 ということを、この機会に再確認していただけましたら幸いです。

参考までに、適応障害の診断基準について、アメリカ精神医学会の「DSM-5」と世界保健機関の「ICD-11」を以下に紹介します。

1⃣ はっきりと確認できるストレス因子に反応して、情動面または行動面の症状が発症する。発症は、そのストレス因子から3ヵ月以内であること。

2⃣ これらの症状や行動は、臨床的に重要であり、特徴的であり、それは以下のうち1つまたは両方の証拠があること。

⑴文脈的、文化的要因を考慮したうえで、ストレス要因の深刻さに比例しないほどの著しい苦痛がある。

⑵社会的、職業的、または他の機能の領域において、著しい機能障害がある。

3⃣ その障害が、他の精神疾患の診断基準を満たしておらず、すでに存在している精神疾患の単なる悪化でもないこと。

4⃣ その症状は、通常の死別反応を表すものではないこと。

5⃣ ストレス要因やその影響が解消された後、症状がさらに6ヵ月以上持続することはない。

1⃣ はっきりと確認できる心理社会的ストレス因子が存在する。発症は、そのストレス因子から1ヵ月以内であること。

2⃣ 以下のうち、少なくともひとつの形で、ストレス因子またはその結果に関連するとらわれがあること。

⑴ストレス因子について、過度に心配する。

⑵ストレス因子について、繰り返し苦しい考えが浮かぶ。

⑶ストレス因子の影響について、絶え間なく反芻する。

3⃣ 個人的、家族的、社会的、教育的、職業的、またはその他の重要な機能領域において重大な障害を引き起こすストレス要因への適応の失敗。

4⃣ 症状が、他の精神障害または行動障害の診断を正当化するのに十分な特異性または重要度をもたない。

5⃣ ストレス要因が長く続かない限り、症状は通常6ヵ月以内に消失することが多い。

適応障害の本質・・・2つの条件とは

適応障害は研究途上にある疾患で、その実態が徐々に明らかになりつつあるようです。

世界保健機関の国際疾病分類ICDは、2019年にICD-10からICD-11への改訂が承認され、適応障害の判断基準に2つの明確な要件として、①「ストレス因子へのとらわれ」、②「ストレスコーピング(ストレスへの適応)の失敗」が規定されました。

①ストレス因子へのとらわれ

環境などの変化によって仕事内容や人間関係などに問題が生じ、常にそのことを考え、絶え間なく繰り返してしまうような状況に陥ること。

②ストレスコーピング(ストレスへの適応)の失敗

ストレス対処スキルが不足しているなど、自力でストレスを解消することが困難なため環境や状況に適応できず、身体的・精神的な苦しさや行動面での障害を引き起こすこと。

適応障害を発症するに至ったこの2つの要件を確認しておくことは、後で適応障害を乗り越えていく際に必要になってきます。この2つの要件についての振り返りは、適応障害の症状・状況によって相応しくないタイミングもありますので、焦らずに状況に合わせて対応していきましょう。

適応障害の症状について

適応障害の症状は、不安や憂うつ感などの精神症状をはじめ、身体症状や素行障害など多岐にわたります。

具体的にどのような症状があるのか、浅井逸郎先生の監修 2022『心のお医者さんに聞いてみよう 我が子、夫、妻・・・。大切な家族が「適応障害」と診断されたとき読む本』 初版 大和出版 P36 を引用してご紹介します。

もし、ご本人がこれらの症状を感じている時には、ひとりで抱え込まず誰かに相談すること、そして勇気を出してメンタルクリニックなどを受診し、正しい診断を受けることをお勧めします。

また、ご家族や会社の同僚・部下・上司など、身近な人がこのような症状で困っている様子があれば、声をかけたり話を聴いてあげるなど、気に留めて支えてあげてください。そして、メンタルクリニックなどへの受診を強制するのではなく、一緒に考えてあげてください。

どの病院(診療科)を受診したらいいのか?

メンタル不調を感じた時にどの病院(診療科)を受診したらいいのか迷うかもしれません。メンタル不調を診察してくれる病院には、精神科・心療内科などが思い浮かぶのではないでしょうか。

これらの診療科の違いについては、私たちが利用する際にはあまり気にしなくていいようです。厳密には、精神科は精神症状が主体、心療内科は身体症状が主体という区別になるようですが、実際には、患者さんのイメージ的な抵抗を少なくする理由などから「心療内科」や「メンタルクリニック」などを掲げる病院も多くあるようです。

ただ、精神科や心療内科などのメンタルクリニックは、予約制になっているところが多く、初診予約がなかなか取れない(1~3ヵ月待ちなど)というお話をよく耳にします。体調が悪いので診察して欲しいのに困ったものですが、患者数に対して医師・病院の数が足りないという事情があるようです。

初診で診察してもらうには、

・空きのある病院(予約のキャンセル待ちを含む)を粘り強くあたる

・予約なしで診察してくれる病院に行って根気よく順番を待つ

といった方法になりそうです。

他の病気(疾患)でも言えることですが、治療を続けるにあたり、

・通院のしやすさ

・医師の専門性(経歴)

・医師との相性(人柄、治療方針など)

は大切な選定要件になってくると思います。

しかしながら、メンタルクリニックにおける初診は、その混雑事情から、病院選びはできないかもしれません。そうではあっても、症状によっては早めに診察を受けたいこともあると思います。そんな時には、まずは初診でも受け付けてもらえるクリニックを探し診察してもらい治療を開始し、その後、合わない、納得がいかないなどがあれば転院やセカンドオピニオンなどを検討してみるのはいかがでしょうか。

また、うつ病患者の6割くらいは最初に内科を受診していて、初診からメンタルクリニックを受診する割合は1割程度という話を聞いたことがあります。身体症状(睡眠障害や頭痛・腹痛など)が辛いので内科を受診するというのが一般的なのでしょう。

メンタル不調を感じているけれど病院に行くのをためらってしまう、あるいはメンタルクリニックが混んでいて診察を受けられないという場合には、とりあえず内科で診察してもらうのもひとつの方法かもしれません。

適応障害からの回復・・・復職、転職など

働いている人が適応障害の診断を受けた場合、しばらく休養を取る(休職する)ことが一般的な回復へのステップになると思います。適応障害の回復には、「ストレス要因から離れること」が重要になりますので、まず休職する必要があるようです。

休職期間の目安としては通常1~3ヵ月のようですが、ストレス要因の深刻さや心身への影響の大きさによっては、回復に6ヵ月以上、場合によっては1年を超えるような長期の回復期間を必要とすることもあるようです。

しかしながら、単に職場から離れるだけでは不十分で、休職期間には、やること、やってはいけないことなどがあります。

メンタル不調で休職した場合の休職期間の過ごし方について、武神健之先生の著書 2025『未来のキャリアを守る 休職と復職の教科書』 第1版 ディスカヴァー・トゥエンティワン P111 を引用してご紹介します。

休職期間の3つの時期

しっかり休んでエネルギーを充電する

・思いっきりダラダラする

・寝たいだけ寝て、食べたいときに食べたいものを食べる

・朝のアラームはつけない ・・・など

好きなことを中心に生活する

・趣味や好きなことをする

・まだ図書館通いを始めない

・眠たければ昼寝はしていい ・・・など

復職に向けてココロとカラダの準備を始める

・こころのワークに取り組む

・人と会う数を増やす

・通勤や日常生活のリズムをつくる ・・・など

ご紹介した「休職期間の3つの時期」は、メンタル不調で休職した場合として説明されています。恐らく、うつ病や抑うつ症状に配慮しながら、メンタル不調全般を網羅したものかと思われますので、適応障害についても参考になると思います。

適応障害での休職期間において、気をつけていただきたいことがいくつかあります。

①休息期

休息期は疲弊した心と身体を休めエネルギーを充電していく期間であり、とても大切な期間になります。

仕事のことを考えていると休養になりませんので、職場と業務連絡などのやり取りはやめましょう。自宅から会社のメールを見たりすることもやめましょう。

また、会社とやり取りする場合は、人事や総務などの担当者を窓口にすることが基本的な対応になります。

②回復期

回復期は心と身体を回復させる期間です。休息期でエネルギーが充電されてきて、復職へ気持ちが出てくるかもしれませんが焦りは禁物です。元気になったように感じるかもしれませんが、休職してストレス要因から離れている状況であることを忘れないでください。

復職を焦り、主治医に復職診断書の作成を懇願して復職するなどの行動は、復職後の再休職を招き、病状の悪化につながっていく恐れがあります。

適応障害では、ストレス要因から離れると症状が軽減してく傾向があるようですので、この時期から「ストレス因子へのとらわれ」について考えたり、「ストレスコーピングスキルの向上」について学びながら、復職後のストレスへの適応についてゆっくりと準備をしていくといいかもしれません。ただし、主治医にこれらの準備を始めてよいかを確認してからスタートしましょう。

③復職準備期

復職準備期では、復職した時の生活リズムに慣れることを意識して過ごしましょう。

起床や就寝などの生活時間を合わせていく、電車やバス、あるいは車を運転して職場の近くまで模擬通勤してみたり、勤務時間帯を図書館で過ごしてみたりしながら、心と身体の準備をしていきます。

また、適応障害の発症に至ったストレス要因について、例えば、業務内容や業務量が原因の場合はその調整、人間関係が原因の場合には該当者との接触を回避できるような調整など、職場の環境調整について主治医、産業医、人事担当者、上司などと話し合っていく必要が出てきます。

現実的には、希望する環境調整をすべて受け入れてもらうことは難しいかもしれませんので、考え方(捉え方)を変えたり、ストレスコーピングスキルを向上させるなど、ご本人による対策も必要になると思われます。

復職へ向けて自分ができること

適応障害の症状が緩和され、復職へ向けての準備の開始について主治医から許可が下りたら、お勧めしたいことがあります。

例題を使いながら、一緒に考えていきましょう。

≪例題の設定≫

相談者は人事異動で部署が変わりました。新しい職場で頑張っていましたが、仕事でミスがあったり、業務成績がなかなか上がらず、A課長に強く指摘されることがありました。異動してから3ヵ月が過ぎたあたりから会社に行けなくなり、メンタルクリニックを受診したところ適応障害と診断され、休職することになりました。

⑴ 適応障害の発症に至った「ストレス因子へのとらわれ」についてしっかりと振り返ること

①どんな環境や状況だったのか

例)・社内の異動があり部署が変わった

・業務内容が変わった

・人間関係も変わった

②どんな問題(事柄、体調・気分など)が生じたのか

例)・仕事でミスをする

・A課長から強く指摘されて委縮してしまう

・仕事をすることが怖い

・A課長の存在が怖い

・頭痛や腹痛が生じる

・仕事に集中できない

③どんなことを常に考えてしまうようになったのか(とらわれ)

例)・A課長の存在

・仕事でミスをできない

・早く仕事を覚えなければ

④これらを振り返ってみて、何が「一番のとらわれ」になっていると思うか?

例)・A課長の存在

適応障害の発症は、あるストレス因子に「とらわれてしまった」ということです。とらわれてしまうと、常に頭の中にそのストレス因子のことがあり考え続けてしまい、メンタル不調に陥り適応障害が発症するということになるのだと考えられます。

ですから、自分がどんな状況で、何にとらわれてしまったのかをしっかりと振り返り把握しておくことは、回復や復職に向けて大切な作業になってきます。

⑵ ストレス要因に対するコーピング(対処法)について学習して身につけること

前述の⑴-④で考えた「一番のとらわれ」に対して、どのようなコーピングスキルを身につければよいか考えてみましょう。

前述の例では、A課長の存在が一番のとらわれになっています。

A課長からハラスメントを受けている状況であれば、復職時にはA課長とかかわらないように部署異動などで対応してくれるかもしれませんが、状況によってはそのような対応が期待できないこともあるかもしれません。

A課長と離れられないとしたら、どうしたらよいのでしょうか?

転職や退職という選択肢も考えられますが、「同じ会社に復職する」と決意するならば、自らの力でA課長とのかかわりに適応していくことが必要になってきます。ストレスへの適応力を高めていくことが、自分を守っていくことにつながっていきます。

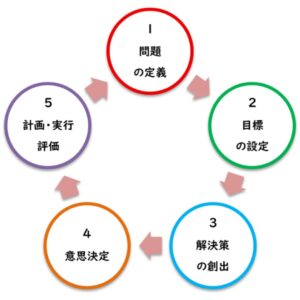

ストレスへの適応力を高めることは簡単なことではありませんが、適応障害のような症状の場合には「問題解決療法」を活用して問題を改善していくことが効率的と言われています。

問題解決療法を簡単に説明するならば、一気に解決することが難しい漠然とした(大きな)問題などを、俯瞰的・客観的な視点で小さく切り分け、解決できそうな問題として見つけ出し、その解決方法を考え、解決へ向けて実行していくというものです。

キャリアカウンセリングの分野で重視されている基本姿勢に「システマティック・アプローチ」という手法があります。これは、明確なプロセスに沿って段階的・計画的に進め、具体的な目標達成を目指していく支援方法なのですが、「問題解決療法」とほぼ同じ構成になっているようですので、適応障害の復職支援とキャリアカウンセリングとは相性が良いのではないかと思っています。

問題解決療法は、下図のようにいくつかのステップに分けて進めていきます。

1.問題の定義

ここでは、抱えている問題を把握しながら整理していきます。漠然とした(大きな)問題を自分が対処できるように小さなものとして捉え直していきます。

前述の ⑴ で「ストレス因子へのとらわれ」についてすでに振り返っていますので、参考にしながら考えていきます。

例)①漠然とした(大きな)問題:A課長の存在が怖くて仕事ができない

②現実の状態:A課長から指摘され委縮してしまう

⇕ ギャップ

③ありたい状態:✕ A課長が異動していなくなる

△ A課長から指摘を受けなくなる

〇 A課長から指摘を受けても平気になる

✕:実現が難しい △:完全に実現することは難しそう 〇:実現できるかもしれない

参考までに、「問題」とはどういったものなのか、浅井逸郎先生の監修 2021『心のお医者さんに聞いてみよう 「適応障害」ってどんな病気?』 初版 大和出版 P62-63 を引用してご紹介します。

“ 問題とは、「こうありたい」「こうあるべき」と考えている自分のイメージと「現実」との間とのギャップのことです。このギャップが小さく、自分が対処可能と感じることができれば、それほど問題にはならず、ストレスも感じません。”

つまり、ありたい状態と現実とのギャップが大きいほど対処が難しくなり、ストレスも大きくなるため、困難な問題になってしまいます。ギャップが小さくなるように、ありたいの状態を変化させれば対処可能となるので、ストレスも小さくて済むということです。

これらは当たり前のことなのですが、適応障害のように本人にとって大きな問題を抱えてしまっている状況では、対処可能な小さな問題として段階的に対処していくことが大切なポイントになります。

2.目標の設定

このステップでは、達成可能なゴールを決めていきます。SMARTというフレームワークを使って、検証しながら目標設定をしていくとわかりやすいと思います。

前のステップ「1.問題の定義」で、ありたい状態が「A課長から指摘を受けても平気になる」となりましたので、これをSMARTを使いながらさらに目標設定をしていきます。

⑴Specific 具体的である

例)A課長から指摘を受けても、焦らずに受け止める

⑵Measurable 測定可能である

例)A課長からの指摘のうち、2回に1回は受け止める

⑶Achievable 達成可能である

例)復職直後は無理をせず、数回に1回くらいの気持ちで試みる

⑷Relevant 大目標と関連している

例)指摘を受け止められるようになれば、A課長を恐れることは無くなる

⑸Timed 期限が決められている

例)まずは、3ヵ月後に目標達成を目途にチャレンジする

目標の設定

A課長から指摘を受けても、2回に1回は焦らずに受け止められるように、まずは3ヵ月後の目標達成を目指す。ただし、復職直後は無理をせず数回に1回くらいの気持ちでチャレンジする。

3.解決策の創出

目標が設定されたら、次は解決策を考えていきます。目標に到達するための方法を思いつくままに出していきます。ここでは、「質より量」でアイデアを出していくことがポイントになります。できれば、自分以外の複数の人とアイデアを出し合うことが望まれます。ブレインストーミング(ブレスト)の手法を使い、できる限り多くの解決方法を生み出してみましょう。

例)目標の設定に対する解決策のブレスト

・メンタルを鍛える

・カウンセリングを受ける

・気持ちを落ち着かせる方法を身につける

・考え方のくせを治す

・A課長と話す回数を増やす

・仕事を早く覚える

・業務成績を上げる

・同僚と仲良くなる

・ストレスを発散する など

まだまだ解決策が出てきそうです。

参考までに、ブレインストーミングの4原則をご紹介します。

①アイデアを批判、評価しない

②自由にアイデアを出す

③アイデアは質より量を重視する

④アイデアを結合、発展させる

4.意思決定

様々な解決策が出てきたら、次はこれらの解決策の中から、実行するものを1つ選びます。この際、合理的な決定をするために、解決策について利益(メリット)と損失(デメリット)を洗い出し、自分にとっての重要度を数値化して付与し、合計点数を差し引きした結果で比較するとわかりやすくなります。

点数は、【重要ではない】0点 ⇔ 3点【重要】

例1)メンタルを鍛える

| 利益(メリット) | 点数 | 損失(デメリット) | 点数 |

| A課長の指摘が気にならなくなる | 3 | 習得が難しい | 3 |

| 他のことでも気にならなくなる | 2 | すぐには身につかない | 3 |

| ストレスが減る | 2 | 習得するまで耐えられるか不安 | 3 |

| 計 | 7点 | 計 | 9点 |

| (メリット:7点)-(デメリット:9点)=-2 デメリットの方が大きい | |||

例2)A課長と話す回数を増やす

| 利益(メリット) | 点数 | 損失(デメリット) | 点数 |

| A課長に慣れることができる | 3 | A課長が嫌がるかもしれない | 1 |

| A課長も良く思ってくれる | 3 | 話すのに緊張する | 3 |

| 仕事の情報を得ることができる | 2 | 話す内容を考えるのが面倒くさい | 3 |

| 対人への苦手意識が減る | 3 | 話すタイミングが難しい | 2 |

| 計 | 11点 | 計 | 9点 |

| (メリット:11点)-(デメリット:9点)=+2 メリットの方が大きい | |||

例1)、例2)のように、各解決策について重要度を点数化し、メリットとデメリットの強さについて調べ、実行するものを決定します。

5.計画、実行、評価

最後のステップになります。ここでは、前のステップで決定した解決策について具体的に計画を立て、実行したら評価し、必要に応じて目標の調整や問題の再定義をしていきます。

実行計画

前ステップでは、「A課長と話す回数を増やす」という解決策に決定したものとして説明を進めていきます。

ここで、再び、SMARTのフレームワークを使って、検証しながら実行計画を設定します。

⑴Specific 具体的である

例)A課長に積極的に声をかける

⑵Measurable 測定可能である

例)1日3回は話しかける

⑶Achievable 達成可能である

例)出退勤の挨拶はできる

⑷Relevant 大目標と関連している

例)A課長と親しくなれば、指摘されても平気になる

⑸Timed 期限が決められている

例)まずは、3ヵ月間は続けてみる

実行計画の設定

A課長に1日3回は話すことを目標にする。出退勤の挨拶は可能なので、1日2回は必須としながら、タイミングを見て積極的に声をかける。まずは3ヵ月間は続けてみる。

実行計画が設定できたら、いよいよ実行していくのですが、もしかしたら何らかの理由で実行できない時があるかもしれません。予定外の時に備えて、予備の行動対応を考えておいた方が安心です。

予備の行動対応

予備1)A課長が定時に出勤しない場合

→A課長が出勤したら、タイミングをみて「お疲れさまです」と声をかける

予備2)A課長が出張で不在の日がある場合

→A課長が出勤したら、タイミングをみて「出張お疲れさまでした」と声をかける

予備3)あきらかにA課長の機嫌が悪い場合

→挨拶はして、課長から返事がなくても気にしないようにする

実行・評価

準備が整ったら、いよいよ実行となります。実行したら、毎日の記録を取り、評価を行います。

次のことを記録しましょう。

・いつ

・どこで

・何をしたのか

続いて評価をします

・達成度(満足度)は何%?

・そう感じる理由

・その他(感じたことなど)

・気分はどう変化したか

このように、日々の「実行」→「記録」→「評価」を繰り返していきます。

そして、ある期限を決めて、例えば、1週間の期限を設けて開始して、1週間実行したら「評価のまとめ」を行い、目標の調整や問題の再定義を検討します。

良い影響は?

例)・A課長がたまに話しかけてくれるようになった

・A課長の指摘が少し受け止められるようになった

・職場では前より明るい気持ちで居られるようになった

悪い影響は?

例)・A課長は、無理に声をかけていると感じている

・他の人たちにも声をかけなければならず、少し面倒に感じる

これらの影響から、目標設定を高めるか、あるいは下げるかを検討します。また、新しい問題が見えてくることもあるかもしれませんので、状況に応じて、問題の定義の変更も検討してください。

おわりに

適応障害について説明してきましたが、いかがでしたか?

適応障害は、うつ病よりも軽いものとして、間違った認識をされていることが多いように思いますので、まずは、適応障害について正しい認識を持つことが大切です。

もし、メンタル不調を感じたら限界まで我慢せずに、メンタルクリニック、あるいはかかりつけの内科を受診するように心がけてください。

そして、適応障害の診断を受けたら、主治医の指示に従って治療を開始してください。休業することに不安や罪悪感があるかもしれませんが、まずは、ストレス要因から離れ、しっかりと休養を取ることから始まります。

主治医や産業医の指示を仰ぎながら復職へ向かって行く際には、「適応できなかったストレス因子」に対してどのように対応していくかが重要になってきます。単に復職するだけでは再発する恐れがありますので、環境の調整(改善)の他に、ご自身がストレス要因に対するコーピング(対処法)力を身につけていくことも必要になります。

コーピングのひとつとして問題解決療法をご紹介しましたが、独りで行うのはなかなか難しいかもしれません。カウンセラーがいるメンタルクリニックであれば、カウンセラーに支援してもらうのが良いと思います。あるいは身近に対応できるキャリアカウンセラーなどがいれば、支援してもらうことも良いと思います。

辛い状況をひとりで悩み、乗り越えていくのはほんとうに大変なことだと思います。独りで抱え込まずに、誰かの力を借りて乗り越えていくことをお勧めします。そのひとつとして、当カウンセリングルームの活用もご検討いただければと思います。

最後に、今回の内容は、

・浅井逸郎先生の監修 2021『心のお医者さんに聞いてみよう 「適応障害」ってどんな病気?』 初版 大和出版

・浅井逸郎先生の監修 2022『心のお医者さんに聞いてみよう 我が子、夫、妻・・・。大切な家族が「適応障害」と診断されたとき読む本』 初版 大和出版

の内容がベースになっておりますので、さらに詳しく知りたい方は是非書籍をご覧いただければと思います。